東北大、光遺伝学技術を用いて脳のグリア細胞の新しい役割を発見 [2014/01/23]

東北大学は1月22日、細胞活動を光で自在に操作する「光遺伝学(オプトジェネティクス)」技術を用いて、脳の「グリア細胞」の新しい役割を発見したと発表した。

成果は、東北大大学院 医学系研究科 脳神経科学コアセンター・新医学領域創生分野の松井広 准教授および同大学生理学研究所の研究者らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間1月23日付けで「Neuron」に掲載された。

グリア細胞は神経細胞と共に脳の大部分を占める神経細胞以外の細胞の総称で、今回の研究で対象となった「アストロサイト」のほか、「オリゴデンドロサイト」、「マイクログリア」などがある。グリア細胞は、これまでの研究では神経細胞と異なり不活性であるとされており、脳内情報の担い手とはとらえられてこなかった。

その理由としては、これまでグリア細胞だけを特異的に刺激する方法がなかったことがある。そのため、具体的な役割も十分に調べられていなかった。そこで研究チームは今回、マウスにおいてグリア細胞の活動を光で操作する光遺伝学技術を新たに開発し、脳のグリア細胞に関する新規の役割を明らかにしたというわけだ。

なお光遺伝学技術は8年ほど前に開発され、瞬く間に全世界の研究者が利用するに至った画期的な技術である。特定の種類の神経細胞が脳の機能や心の働きにどう影響するのか、ダイレクトに因果関係を調べることができるからだ。光遺伝学技術は、藻や古細菌などに発現する光感受性のタンパク質(「チャネルロドプシン(ChR)」や「アーキオロドプシン(ArchT)」など)を、ほ乳類のマウスやラットの特定の脳細胞に発現させて、その細胞の活動を光で自在に操作するものである。研究チームは今回、光遺伝学技術をグリア細胞に適用するという、これまでにほとんど試みられてこなかったことに挑戦したのである。

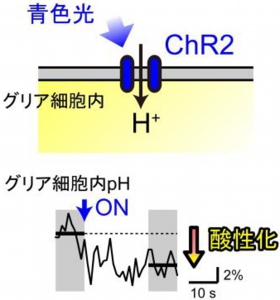

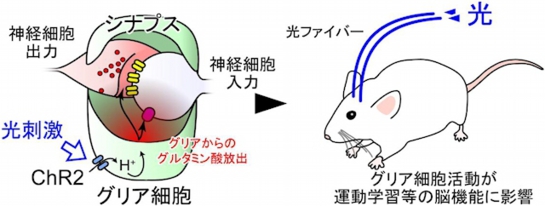

ChRは水素イオンを通すタンパク質で、同タンパク質を持つ細胞に光を当てると、その細胞を興奮させることができ、また細胞内を酸性化することも可能である。そのChRの1種である「ChR2」を用いてグリア細胞のみの活性化がなされたところ、グリア細胞から興奮性の神経伝達物質である「グルタミン酸」が放出され、同物質が神経細胞間の「シナプス伝達」(神経細胞間における化学物質(伝達物質)を介した情報の伝達)に影響を与え、動物の運動学習機能が促進されるなどの効果が明らかになった。

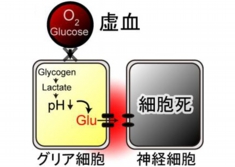

画像1は、マウス脳のグリア細胞にChR2を発現させる実験の模式図。ChR2をグリア細胞に発現させ、これを光で刺激すると、グリア細胞内が酸性化することが判明。この酸性化が引き金となって、細胞質内の陰イオンであるグルタミン酸が、細胞を囲む膜に存在する「陰イオンチャネル」を介して細胞外へと放出される。このようにして、グリア細胞の活動は神経細胞に伝わり、最終的には学習などの脳機能に影響することが示唆されたというわけだ。なおチャネルとは、細胞の膜上に存在する細胞内外で小さな分子を通過させるタンパク質のことをいう。細胞に小さな孔を開けることで、物質を移動させる仕組みである。

画像1。グリア細胞からのグルタミン酸放出が脳機能に影響を与えることが判明

また、グリア細胞がグルタミン酸を放出する仕組みも今回の新発見の1つ。神経細胞は、刺激によって細胞内部のカルシウム濃度が上がると、細胞内に存在するグルタミン酸の詰まった「小胞」から細胞外へグルタミン酸を放出する仕組みを持つ。ところがグリア細胞は、細胞の膜上に存在するチャネルを開いて、細胞内のグルタミン酸を放出するのである。このチャネルは細胞内が酸性になると開くので、グリア細胞内が酸性になるとグルタミン酸を放出するというわけだ。

グリア細胞の酸性化は、脳梗塞や心停止、大量出血などにより脳への血流が滞り、脳組織へ酸素とグルコースなどの栄養が行き届かなくなる「脳虚血」時に起こる。これまでに、脳虚血時には脳内が酸性になり、大量のグルタミン酸が放出され、その興奮性神経毒性により脳細胞死という不可逆的な過程を引き起こしてしまうことが知られていた。しかし、どこから大量のグルタミン酸が放出されるのか、またどんな仕組みで放出されるのか、実はわかっていなかったのである。

今回の成果はその疑問を解き明かすものであり、脳内の酸性化がグリア細胞内で特に早く進行すること、そして、その酸性化そのものがグリア細胞のグルタミン酸放出を促していることが示された。

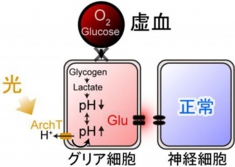

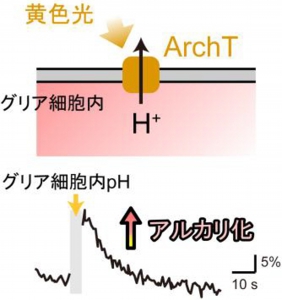

さらに、光に反応して細胞内をアルカリ化するArchT(光によって作動する、水素イオンを細胞外に汲み出すタンパク質)を同じグリア細胞に発現させ、脳虚血が起こっている最中に光によって細胞をアルカリ化したところ、グルタミン酸放出が抑制され、脳虚血に伴う脳組織の破壊を食い止めることに成功したのである(画像2~5)。

脳虚血によるグリア細胞内酸性化とグルタミン酸放出の間の因果関係。画像2(左):脳虚血時には、血管(上丸)からの酸素とグルコースの供給が止まり、グリア細胞のグリコーゲンが分解され、乳酸が蓄積することで細胞内が酸性化する。この酸性化がグリア細胞からの過剰なグルタミン酸放出につながると考えられるという。 画像3(右):脳虚血によって生じるグリア細胞内の酸性化は、グリア細胞に発現させたArchTの光刺激によって、拮抗させることが可能なことが判明。この時、グリア細胞からのグルタミン酸放出が抑制され、過興奮による神経細胞死を防ぐことに成功したのである

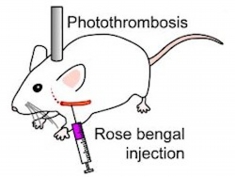

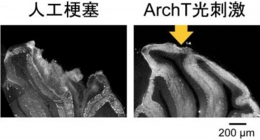

画像4(左):Rose bengal法によりマウスに人工的な脳梗塞が施された。 画像5(右):3時間の局所的脳梗塞で大規模な構造的ダメージが観察されたが、その期間中、グリア細胞に発現させたArchTを間欠的に光刺激し続けた群においては、障害を抑制することに成功したのである

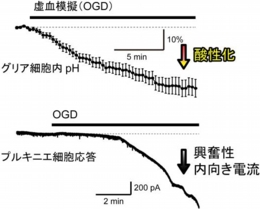

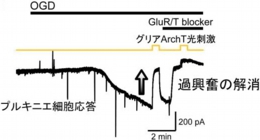

これまで細胞機能に影響するシグナルとしては、カルシウムイオンや膜電位ばかりが注目されてきたが、細胞内pHというものが、もう1つの重要なシグナルであるということが、今回の新たな発見の1つでもある。画像6~9は、細胞内pHと光遺伝学操作により虚血時におけるグリア細胞の役割を探ったグラフだ。

画像6(左):ChR2は前述した通りに主に水素イオンを通すので、細胞内を酸性化する働きがある。細胞内pHイメージングによって酸性化が確認された。 画像7(右):ArchTも前述したが、ChR2とは逆に水素イオンを細胞外に汲み出す光作動性のポンプなのでアルカリ化する働きがある。実際、細胞内pHはアルカリ化することが確認されている

画像8(左):小脳スライス標本を浸す灌流液から酸素とグルコースを抜く(OGD)と、グリア細胞内が急速に酸性化する。神経細胞の1種の「プルキンエ細胞」から電気記録を取ると、OGDと共に興奮性内向き電流が流れるのが確認された。 画像9(右):グリア細胞に発現させたArchTを光刺激してグリア細胞内の酸性化を拮抗させると、興奮性内向き電流が大幅に抑制されることが確認された。グルタミン酸受容体阻害剤による効果とほぼ同じであることから、ArchT光刺激によってグリア細胞からのグルタミン酸放出が止まったと考えられるという

今回、グリア細胞は学習などの脳機能を調整しており、その過剰な活動は脳組織を破壊する結果を引き起こすことが判明した。この成果は、今後、学習における脳機能の亢進や、脳梗塞などの病態時におけるダメージコントロールにもつながると期待されるという。また、光遺伝学の応用分野が、脳科学に留まらず、もっと広くほかの医学・生物学研究にも広げられる可能性も示唆されたとする。

なお、あらかじめヒトの脳にArchTなどのタンパク質を発現させておき、虚血に伴う酸性化を食い止めるといった介入をすることに関しては不可能であり、今回の成果をそのまま脳梗塞などの治療に使えるわけではないという。ただし、グリア細胞のpHを安定化させることが一番の鍵であることは確かめられたわけで、細胞内pHを緩衝させる治療法や、細胞内水素イオンを細胞外へと汲み出す生来の仕組みを賦活化させる薬剤の開発など、いくつかの応用可能性を示しているとした。